ある町に、何でも逆さにするのが得意な男の子がいた。名前はカエル。もちろん本名ではないが、みんながそう呼んでいた。というのも、カエルくんは物の見方も、言葉の使い方も、まるで裏側からのぞくように考えるのが好きだったのだ。

たとえば「行ってきます」と言えば「行ってらっしゃい」と返すのが普通だが、カエルくんは「行ってきます」と言われると「行ってこないでね」と笑って返す。「おはよう」は「おやすみ」で、「ありがとう」は「どーいたしまして先取り!」という具合。

学校でも先生を困らせるほどだった。

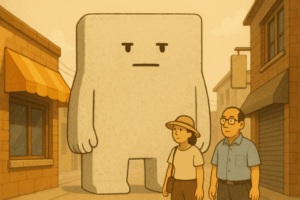

ある日、理科の授業で「空気の力」について学んだカエルくんは、家で何やらゴソゴソと作り始めた。数日後、彼は「ひっくりカエルマシン」という謎の装置を完成させた。

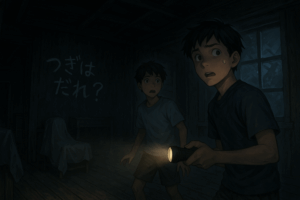

そのマシンは、スイッチを押すと周囲のものをすべて“逆さ”にしてしまうのだ。机は天井に張り付き、本は逆さまに並び、人の声も「おはよう」が「うよはお」になる。

家族はびっくりして「やめなさい!」と言ったが、カエルくんはにっこり笑って「さよなら!」と答えた(つまり“こんにちは”のつもり)。

町中が混乱しかけたとき、カエルくんは一言こう言った。

「みんなが“普通”に慣れすぎてるから、たまには“逆さ”で考えないと!」

すると、周囲の大人たちは少し考え込んだ。たしかに、毎日当たり前のように使っている言葉も、行動も、見方を変えればまったく違って見える。

その日、先生は朝の会で「みんな、逆さ言葉で自己紹介をしてみよう」と言い出した。クラス中が爆笑で、ひとり「ぼくは たけし、しけた はくぼ!」と名乗った。

こうして「ひっくりカエル」の逆さブームは町中に広がり、駅のアナウンスが「この電車は発車いたしません!」(=もうすぐ発車します)になったとか、ならなかったとか——。

カエルくんは今日も、ものごとの“裏っかわ”を見つけては、ひとりニヤニヤしている。

一言解説

ものごとを逆から見てみると、普段は気づけない発見やおもしろさが見えてくることがあります。「当たり前」を疑うことは、考える力や柔軟な発想を育てる第一歩かもしれません。

考えてみよう

・いつもと逆の行動をしたら、どんな発見があるかな?・「普通って何だろう?」と考えたことはある?

・友達と正反対の考えになったとき、どうする?